Почему воссоединение Западной и Восточной Беларуси – это путь от разрухи до процветающей страны

17 сентября в Беларуси официально отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Указом Президента Республики Беларусь № 206 от 7 июня 2021 года. Его исторической основой послужило ключевое событие 1939 года — воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Этот акт восстановил национальную целостность, положив конец почти двадцатилетнему искусственному разделу белорусского народа по условиям Рижского мирного договора 1921 года.

Чтобы понять всю значимость этого воссоединения, необходимо обратиться к архивным документам и свидетельствам той эпохи, которые рисуют безрадостную картину жизни белорусов под польской властью.

После Рижского договора Западная Беларусь, включая Гродненщину, вошла в состав Польши. На протяжении 18 лет белорусы, проживавшие на этих территориях, подвергались жесткому политическому, экономическому и культурному гнету. Власти проводили активную политику полонизации, направленную на подавление и уничтожение этнокультурной самобытности белорусского народа.

Закрывались белорусские школы и организации, земля раздавалась польским осадникам, местное население подвергалось экономической эксплуатации. Промышленность региона искусственно сдерживалась – предприятия переводились на первичную переработку сырья, а готовая продукция выпускалась уже в глубине Польши. Так, например, была свернута деятельность табачной фабрики в Гродно, а её оборудование вывезено.

Сельское хозяйство характеризовалось чудовищным неравенством: помещичьи хозяйства имели в среднем по 208 гектаров земли, в то время как крестьянские – всего 1,5–2 гектара. Около 47% крестьянских хозяйств были безземельными или малоземельными. Статистика по Гродненскому уезду шокирует: 110 помещиков владели 45 828 гектарами земли и 27 заводами, в то время как тысячи крестьянских семей влачили жалкое существование.

Система здравоохранения и образования также находилась в плачевном состоянии. В Гродненской области практиковалась система страховых книжек, держатели которых пользовались правом «бесплатного» лечения, фактически широко была распространена частная медицинская помощь. Неорганизованное сельское население могло пользоваться медпомощью только частно – практикующими врачами. Санитарно-оздоровительные и противоэпидемические мероприятия практически не проводились, за исключением обязательных прививок против оспы. Власти не уделяли внимания борьбе с социальными болезнями, такими как туберкулез и чесотка, которые были широко распространены.

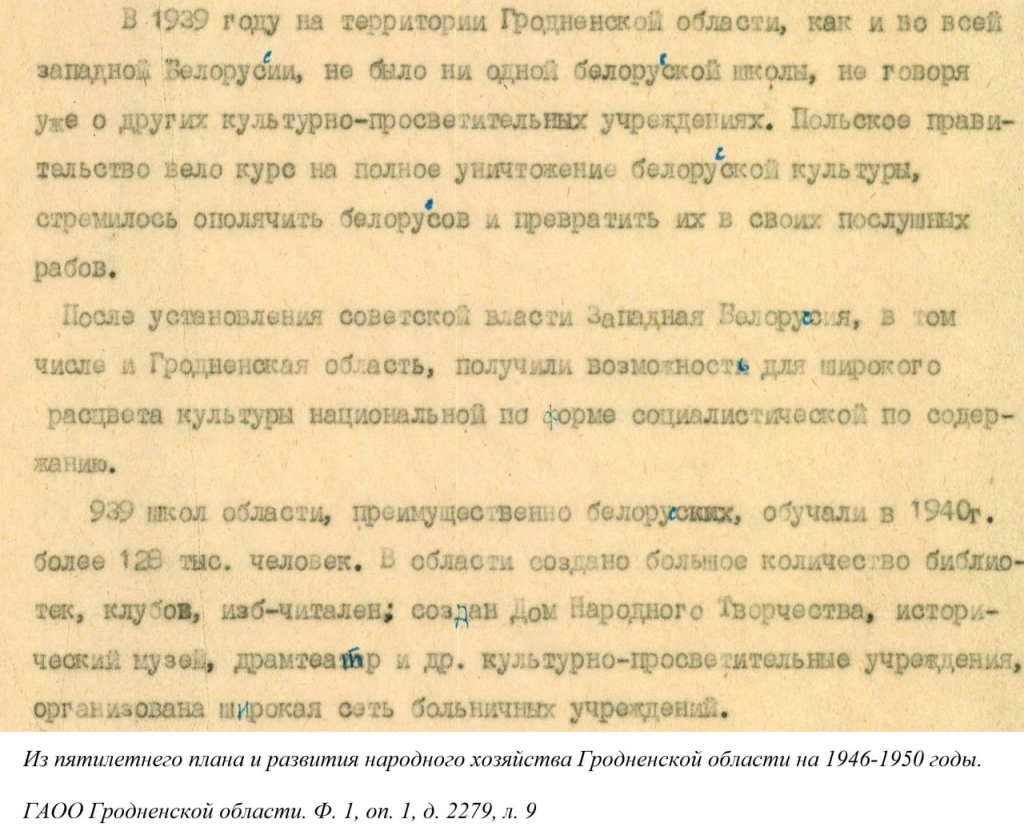

Ситуация в образовании была не лучше. Хотя в области работали начальные и средние школы, гимназии и лицеи, обучение велось исключительно на польском языке. Основная масса населения, особенно сельского, не имела доступа к среднему образованию, что привело к тотальной неграмотности и малограмотности.

Однако трудящиеся Западной Белоруссии не покорились поработителям. Революционную борьбу за социальное и национальное освобождение возглавила Коммунистическая партия Западной Белоруссии (КПЗБ), созданная в 1923 году. Несмотря на жестокие преследования, аресты и пытки, воля народа не была сломлена. В начале 1930-х годов в регионе нарастало революционное движение, участились забастовки и выступления.

Главным требованием было воссоединение с БССР.

Исторический шанс представился осенью 1939 года. С началом Второй мировой войны и стремительным продвижением германских войск по территории Польши, бегством польского правительства из Западной Белоруссии и фактической ликвидацией польской государственности.

В сентябре 1939 года сбылась заветная мечта белорусского народа. 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу, начав освободительный поход в Западную Белоруссию. Это положило конец почти двадцатилетнему разделению.

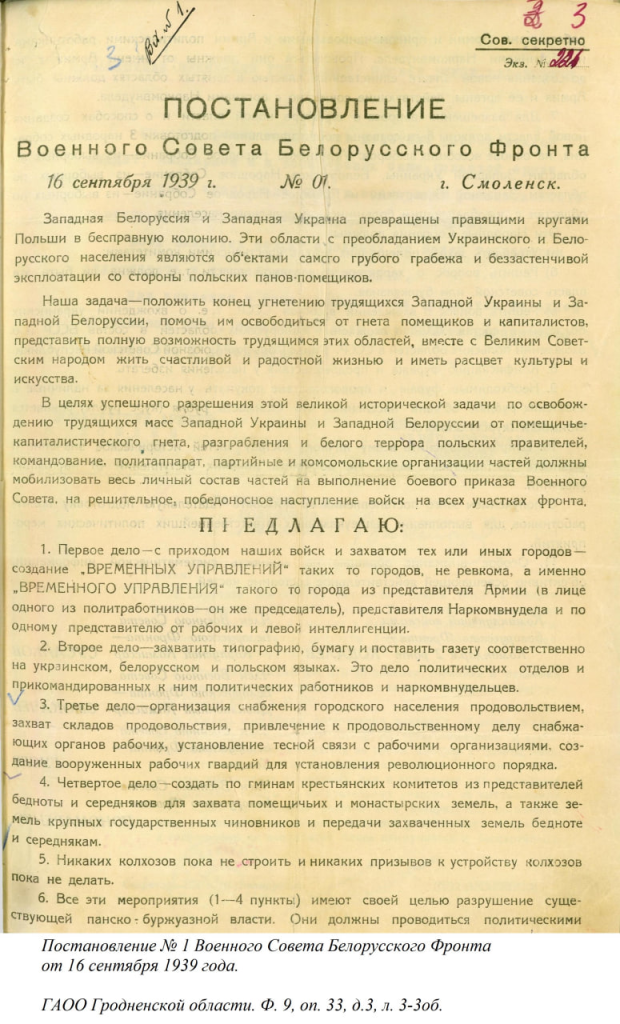

На освобожденных территориях незамедлительно началось строительство новой жизни. Стали создаваться временные управления, крестьянские комитеты и рабочие советы.

Для легитимации воли народа было создано Народное собрание Западной Белоруссии, которое состоялось 28–30 октября 1939 года в Белостоке. Всего в его составе было 937 депутатов, в том числе 143 женщины. Оно приняло Декларацию об установлении советской власти на всей территории Западной Белоруссии и избрало полномочную комиссию для передачи данного решения Верховным Советам БССР и СССР. 2 ноября 1939 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР и 14 ноября Чрезвычайная сессия Верховного Совета БССР приняли законы о присоединении Западной Белоруссии к СССР и присоединении её к БССР.

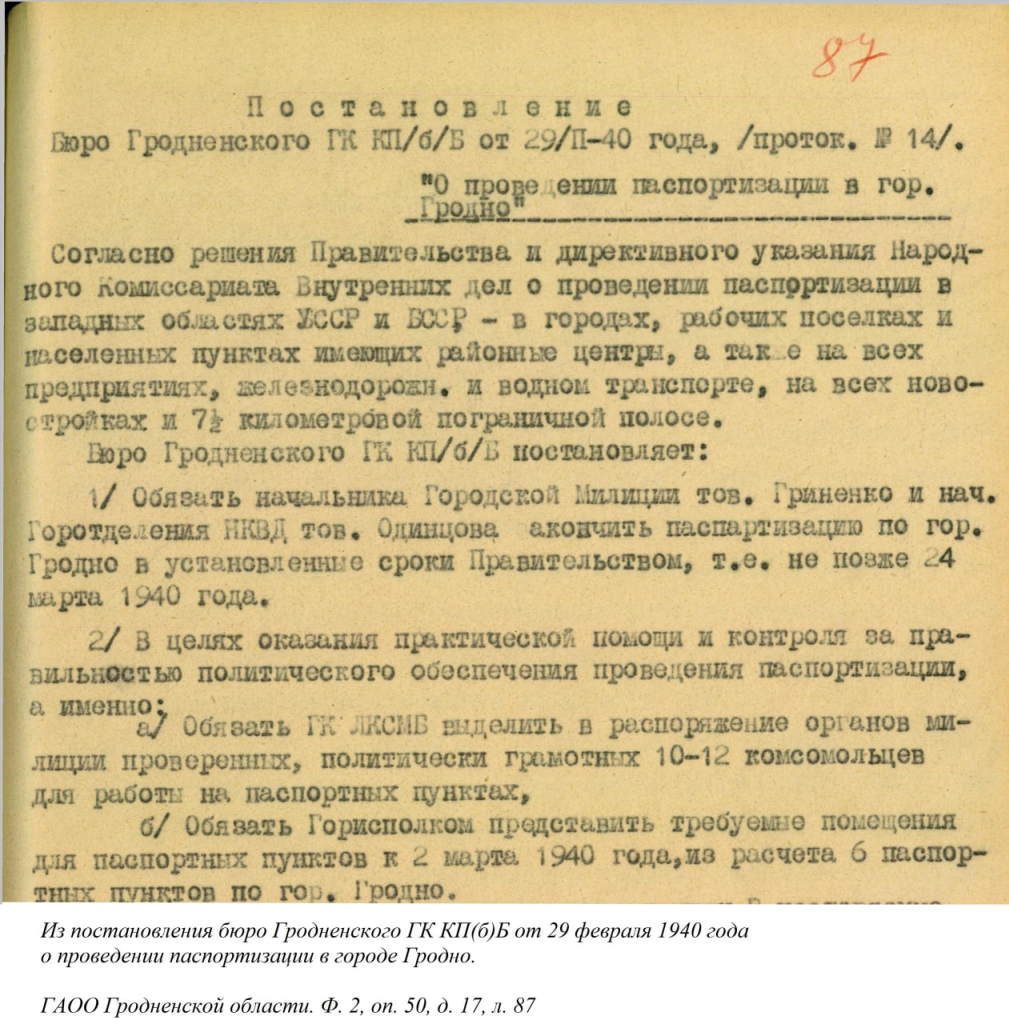

Одним из первых и самых символичных шагов новой власти стала масштабная паспортизация населения. Этот процесс, инициированный правительством и Народным Комиссариатом Внутренних Дел, охватил не только крупные города вроде Гродно, но и рабочие поселки, районные центры и приграничные территории. Местная милиция при активном содействии комсомольцев организовала специальные паспортные пункты. Их задача – обеспечить стопроцентный учёт населения и установить новый порядок документооборота.

Это был не просто административный шаг. Паспортизация символизировала восстановление государственности, порядка и системы учёта на освобождённых землях. Для многих жителей Западной Белоруссии, ещё недавно находившихся под польским влиянием, получение советского паспорта стало актом гражданского самоопределения.

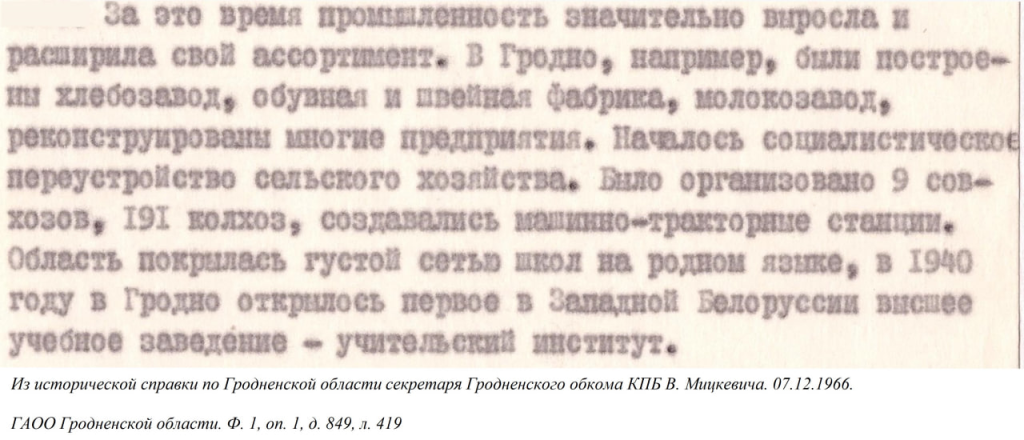

Параллельно с налаживанием административных процессов шло активное восстановление региона. Советская власть, освободив крестьян от прежнего гнета, провела масштабную земельную реформу. Около 8 тысяч безземельных и малоземельных хозяйств Гродненщины получили более 38 тысяч гектаров земли, ранее принадлежавшей помещикам. Это не только социальная справедливость – это шаг к коллективизации. Уже в кратчайшие сроки здесь было создано 9 совхозов и 191 колхоз, открыты машинно-тракторные станции с парком из более чем 200 тракторов. В область массово поступала современная сельскохозяйственная техника – шло техническое перевооружение городов области.

Не менее впечатляющие изменения происходили в социальной сфере. С самого начала было введено обязательное образование на родном языке. К 1940 году в городах и сёлах области работали 738 начальных и средних школ. Культурная жизнь также возрождалась: строились дома культуры, библиотеки, летние театры. В Гродно открылся Дом народного творчества, исторический музей, драматический театр. Важным событием стало основание первого в Западной Белоруссии высшего учебного заведения – учительского института.

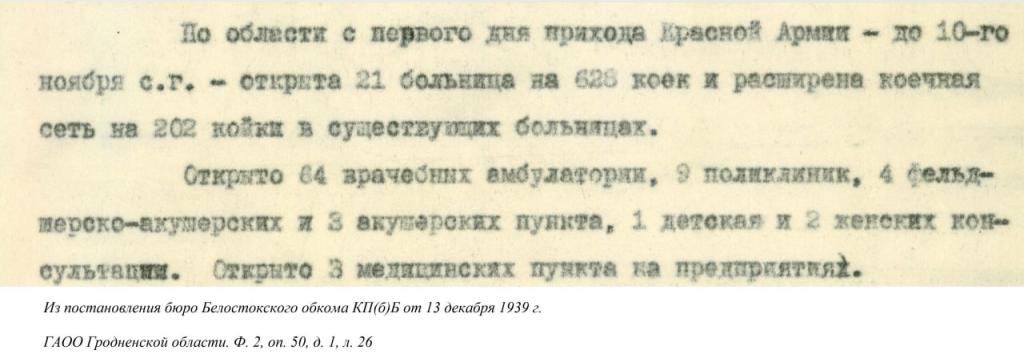

Система здравоохранения также делала стремительные шаги вперёд. С момента прихода Красной Армии до конца 1939 года в области открыли 21 новую больницу на 628 коек и расширили существующие медучреждения. Заработали 64 амбулатории, 9 поликлиник, различные консультационные пункты. В 1940 году было создано общество Красного Креста, которое вело санитарно-просветительскую работу и готовило кадры анитаров.

Особое внимание уделялось и качеству жизни: Гродно благоустраивался, озеленялся, совершенствовались системы водопровода и канализации.

Однако мирное развитие было трагически прервано. В июне 1941 года немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию области. За четыре года оккупации региону был нанесён колоссальный ущерб. Но объединение в одно государство помогло белорусам выстоять в годы Великой Отечественной войны и восстановить разрушенное.

Сегодня День народного единства возвращен в национальный календарь как напоминание о том, что только вместе белорусы могут сохранить независимость, суверенитет и национальную идентичность. Для Гродно и Гродненской области этот день имеет особое, глубоко личное значение. Это часть живой памяти города, это история не только восстановления, но и качественного преобразования всего края – от разрухи до процветающего аграрно-индустриального региона с развитой социальной сферой.